中国区域作物气象产量统计预报研究进展

|

方锋(1977-),男,博士,正研级高级工程师,主要从事气候变化与影响评估研究. E-mail: fangfeng0802@126.com |

收稿日期: 2024-04-01

修回日期: 2025-02-21

网络出版日期: 2025-08-14

基金资助

甘肃省科技重大专项项目(25ZDFA011)

中央引导地方科技发展资金项目(25ZYJA035)

甘肃省陇原青年英才(GSLQ-QX202201)

甘肃省科技计划项目(24JRRA1181)

甘肃省气象局重点项目(Zd2023-01)

甘肃省气象局重点项目(Zd2023-04)

甘肃省气象人才专项(2425rczx-D-JCRC-02)

Advances in statistical prediction of crop meteorological yields in China

Received date: 2024-04-01

Revised date: 2025-02-21

Online published: 2025-08-14

准确的作物产量预报对于政府提前了解作物产量信息、合理规划农业生产以及保障国家粮食安全至关重要。气象因子是影响作物产量的重要因素,基于气象因子建立的气象产量预报方法和技术体系为作物产量预报提供了重要参考。气象产量预报主要采用统计学方法实现,该方法简单易行、准确率高,是目前中国区域应用最广泛的气象产量预报技术。本文综述了气象产量预报中常用的统计学方法(关键气象因子、气候适宜度和历史丰歉气象影响指数)在中国区域的应用现状。通过广泛地搜集和调查,详尽地给出了各统计学方法所应用的作物品种和研究区域,选取的气象因子类型、数量和时间尺度,气象指标的多种计算方法,以及采用的建模技术等应用现状;阐述了各统计学方法在不同区域、不同作物中的应用效果;评述了统计学方法的集成模型效果,比较了各统计学方法的预报准确率。通过这些深入调查,明确了作物气象产量统计预报中存在的问题。其中,关键气象因子方法虽然易于业务化且模型参数获取方便,但由于主要考虑光照、温度和水分的影响,可能会忽略其他气象因子及气象灾害的作用;气候适宜度方法能够充分考虑到作物生长所需的光温水资源,但该方法主要关注气象要素的平均态,且时间分辨率较低,难以反映短时灾害性天气对作物产量的影响;历史丰歉气象影响指数方法可以客观地预报气象条件对作物产量丰歉趋势的影响,但在确定真正的相似年方面存在挑战。这些问题导致了预报结果的不稳定性。为了克服这些局限性,未来的研究可通过融合更多来源的数据(如卫星遥感、无线传感器网络、物联网等),引入先进的数据分析技术和新的统计方法(如机器学习和深度学习算法),结合作物生长机理模型,建立基于农业、气象、遥感、人工智能的集成技术体系,构建适用于不同时空尺度、高效、高精度的产量混合预报模型,通过开展针对不同区域和不同作物的适用性分析,进一步提高农业气象精细化、准确化和全面化的服务能力。

方锋 , 王静 , 贾建英 , 王兴 , 黄鹏程 , 殷菲 , 林婧婧 . 中国区域作物气象产量统计预报研究进展[J]. 干旱区研究, 2025 , 42(4) : 730 -753 . DOI: 10.13866/j.azr.2025.04.14

Accurate crop yield prediction is crucial for governments to understand production levels, plan agricultural activities, and ensure national food security. Meteorological factors critically influence crop yields, and yield prediction methods and technology systems based on these factors serve as important references. Meteorological yield prediction predominantly employs statistical methods because of their simplicity, ease of implementation, and high accuracy, making them the most widely used techniques in China. This study reviews the application of the most commonly used statistical methods in meteorological yield prediction in China—including the key meteorological factor, climate suitability, and historical meteorological impact index methods. Through extensive data collection and investigation, a detailed overview is provided regarding the crop types and regions where each statistical method has been applied, the quantities and time scales of selected meteorological factors, various calculation approaches for meteorological indicators, and the modeling techniques adopted. The paper elaborates on the effectiveness of each statistical method across different regions and crops, evaluates the performance of integrated statistical models, and compares the forecast accuracy of different approaches. In doing so, several issues in the statistical prediction of meteorological yields are identified. For example, the key meteorological factor method offers advantages such as easy model parameter acquisition and operational applicability; however, it primarily considers the effects of light, temperature, and water, potentially overlooking other meteorological factors and disasters. The climate suitability method comprehensively accounts for the light, temperature, and water resources required for crop growth but mainly focuses on average states with lower temporal resolution, making it difficult to capture the impact of short-term disastrous weather. The historical meteorological impact index method objectively and quantitatively predicts the influence of meteorological conditions on crop yields; however, it is challenging to identify truly similar years. These issues contribute to unstable forecast results. To overcome these limitations, future efforts can focus on integrating data from multiple sources (such as satellite remote sensing, wireless sensor networks, Internet of Things, etc.), introducing advanced data analysis technologies and new statistical methods (such as machine learning and deep learning algorithms), and combining these with crop growth models to establish an integrated technology system based on agriculture, meteorology, remote sensing, and artificial intelligence. This will facilitate the development of mixed forecasting models suitable for various spatiotemporal scales, which are efficient and highly accurate. By conducting applicability analyses for different regions and crops, the precision, accuracy, and comprehensiveness of agricultural meteorological services will be enhanced.

表1 基于关键气象因子的作物气象产量预报研究Tab. 1 Research in crop meteorological yield prediction based on key meteorological factor |

| 作物 | 地点 | 气象要素 | 产量预报 | 文献来源 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 指标 | 因子数 | 时间范围 | 时间尺度 | 预报因子 | 时间范围 | 建模方法 | 关键气象因子数量 | ||||

| 小麦 | 山东(日照、枣庄)、河南(郑州地区) | 降水量、平均气温、最高和最低气温、日照时数、地温、蒸发、相对湿度、风速、冬前积温、负积温、需冷量、≥0 ℃积温、≥10 ℃积温、≥20 ℃积温、太阳辐射 | 6~150 | 1970—2019年 | 日、旬、月、年、各生育期和全生育期 | 气象产量、产量、千粒重 | 全生育期,前期、抽穗-成熟期 | 灰色关联、相关分析、多元回归、逐步回归 | 2~7 | [2,44] | |

| 水稻 | 辽宁、湘北、黑龙江、广西(梧州)、四川(南充)、浙江(金华) | 降水量、平均气温、最高和最低气温、日照时数、相对湿度、平均风速、最大风速、平均相对湿度、最小相对湿度、土壤湿度 | 6~135 | 1980—2022年 | 候、旬、各生育期和全生育期 | 产量、气象产量、相对气象产量 | 全生育期 | 相关分析、灰色关联、多元线性回归、逐步回归、主成分分析 | 3~11 | [2,46,51] | |

| 玉米 | 山东(枣庄) | 降水量、平均气温、最高和最低气温、日照时数、夜间降水量、土壤湿度 | 15~41 | 1990—2018年 | 旬、月、全生育期 | 气象产量、产量 | 前期、全生育期 | 相关分析、灰色关联、逐步回归 | 11~14 | [2,52] | |

| 马铃薯 | 河北(21个站) | 降水量、平均气温、日照时数、水汽压、相对湿度 | 13~360 | 1949—2018年 | 旬、月 | 气象产量 | 全生育期 | 相关分析、逐步回归、多元回归 | 5~11 | [54] | |

| 花生 | 全国(10个主产省)、安徽(16个市) | 降水量、平均气温、日照时数 | 12~8 | 1980—2017年 | 日、旬、月 | 产量、气象产量 | 全生育期 | 正交变换、积分回归、灰色关联、相关分析、逐步回归 | 5~10 | [53] | |

| 油菜 | 青海(贵南) | 降水量、平均气温、日照时数、无霜期、相对湿度、平均风速、≥0 ℃积温 | 24 | 1991—2015年 | 月、全生育期 | 产量 | 全生育期 | 相关分析、逐步回归 | 9 | [45] | |

| 橡胶 | 广东 | 降水量、平均气温、最高和最低气温、日照时数、风速、相对湿度、降雨日数、水汽压 | >100 | 1992—2014年 | 旬、月、全生育期 | 气象产量 | 全年、割胶期 | 多元线性回归、相关分析、逐步回归 | 5~6 | [49] | |

| 荔枝 | 广东(增城) | 降水量、平均气温、最高气温、降水日数、日照时数、相对湿度 | 216 | 1999—2018年 | 旬 | 气象产量 | 上年8月—当年7月 | 相关分析、逐步回归 | 11 | [48] | |

| 樱桃 | 山东(青岛) | 降水量、平均气温、最高和最低气温、日照时数 | >40 | 2000—2016年 | 旬 | 产量、气象产量 | 生殖生长期 | 相关分析、逐步回归 | 4 | [50] | |

| 枸杞 | 青海(柴达木) | 平均气温、最低气温、气温日较差、≥5 ℃积温、平均日照时数及降水量 | 42 | 1991—2020年 | 日、各生育期 | 气象产量 | 全生育期 | 相关分析、多元线性回归 | 10 | [55] | |

| 烤烟 | 湖南(湘西) | 平均气温、最高和最低气温、降水量、日照时数、相对湿度、≥10 ℃有效积温、≥12 ℃有效积温、≥13 ℃有效积温、降水日数、20~26 ℃日数、干旱日数、高温日数 | 184 | 2019—2021年 | 日、各生育期 | 产量 | 全生育期 | 相关分析、逐步回归 | 12 | [33] | |

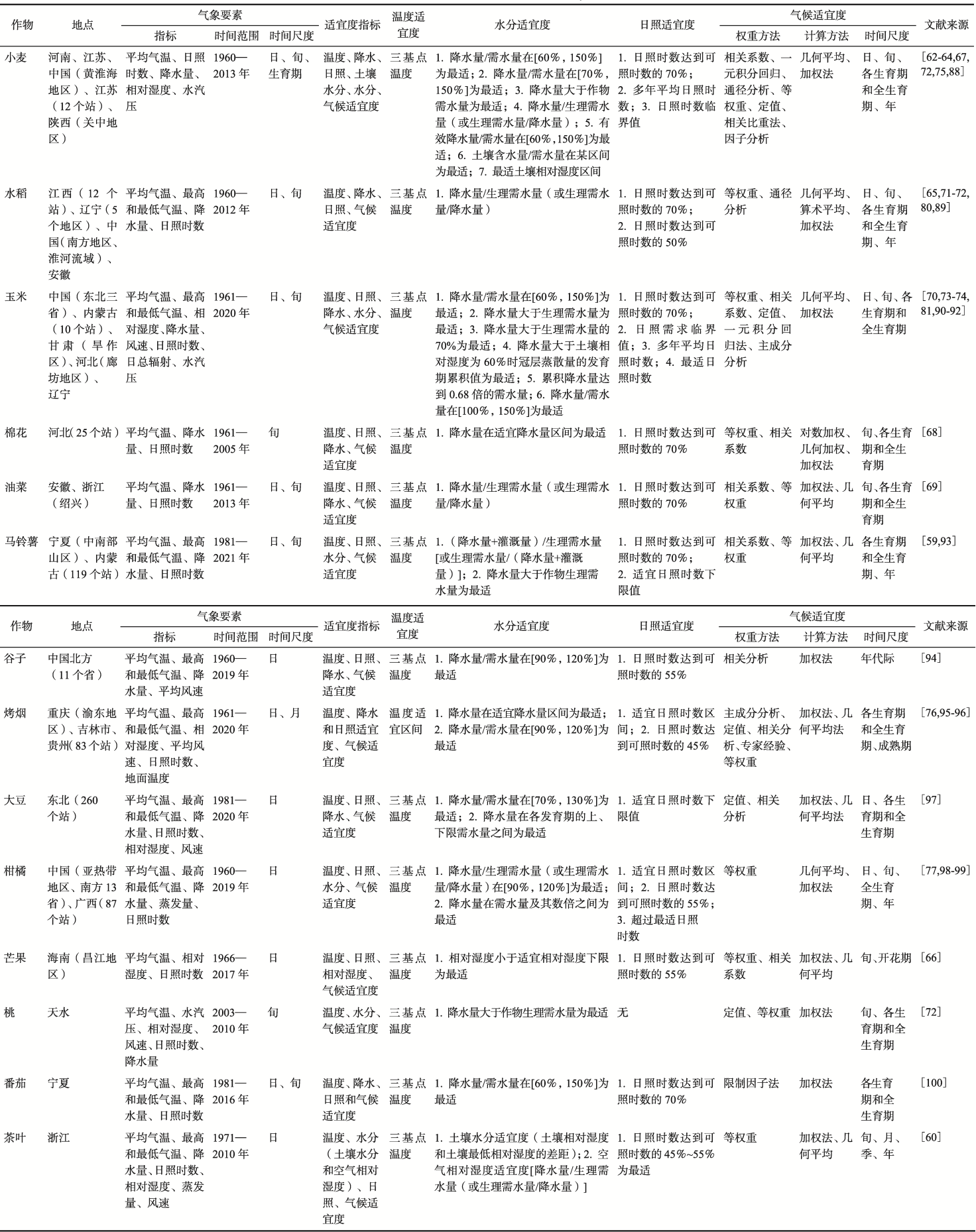

表2 气候适宜度研究Tab. 2 Research in climatic suitability |

|

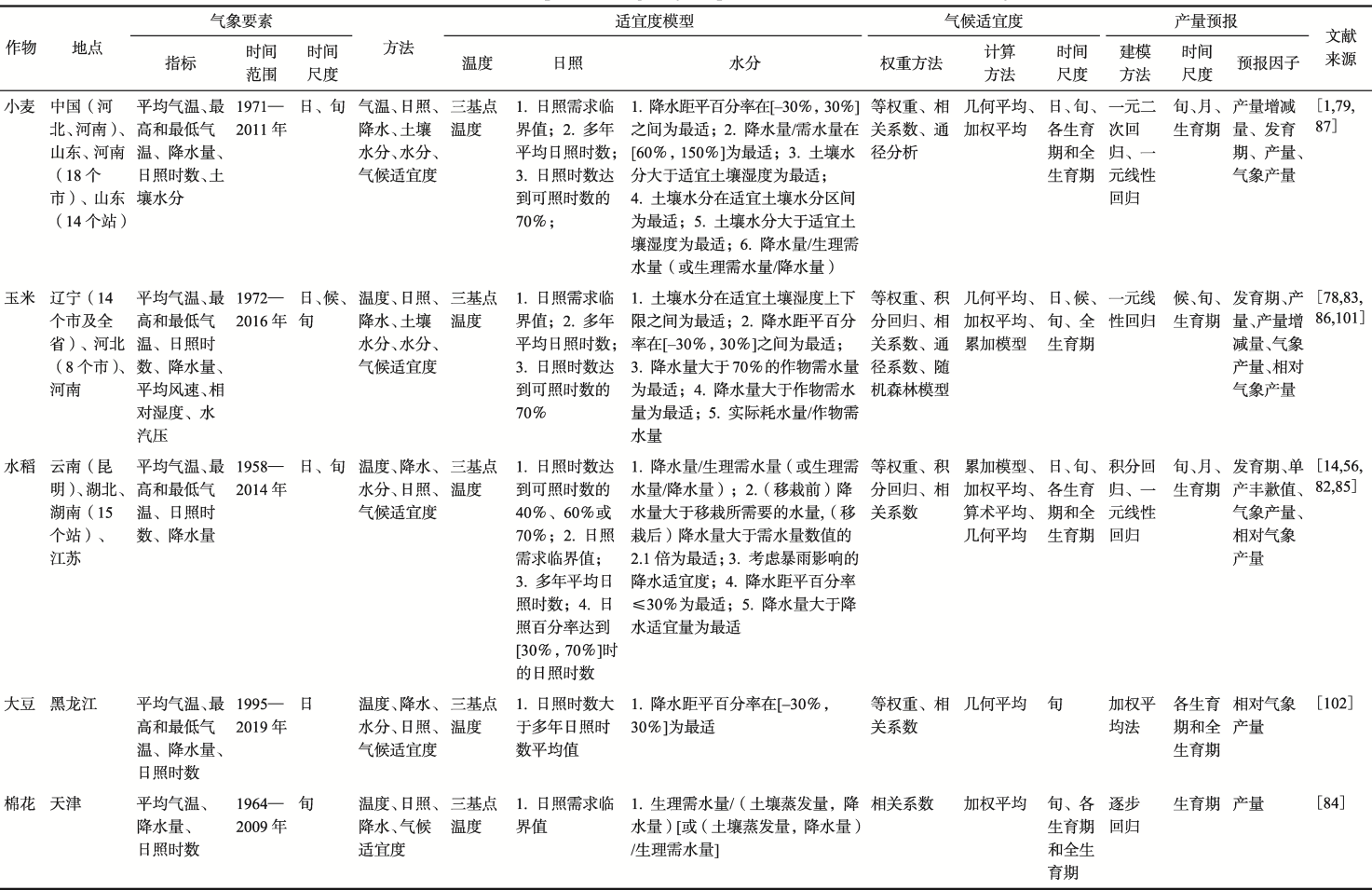

表3 基于气候适宜度的作物气象产量预报研究Tab.3 Research in crop meteorological yield prediction based on climatic suitability |

|

表4 基于历史丰歉气象因子指数的作物气象产量预报研究Tab. 4 Research in crop meteorological yield prediction based on historical meteorological factor index |

| 作物 | 地点 | 气象要素 | 对比指标 | 气象因子变化量 | 单产变化量 | 历史相似年 | 预报年丰歉气象 影响指数 | 文献来源 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 指标 | 时间 范围 | 时间尺度 | 判断方法 | 数量 | 计算方法 | 时间尺度 | |||||||

| 水稻 | 黑龙江 (30个 站)、全 国(95 个站) | 最高和最低气温、降水量、日照时数 | 1960—2008年 | 日、候 | 平均温度、有效温度、积温、有效积温;累积降水量、分段累积降水量、标准化降水量、分段标准化降水量、有效降水量、分段有效降水量;累积日照时数、分段累积日照时数、标准化日照时数、分段标准化日照时数、有效日照、分段有效日照时数 | 相邻两年气象因子的差值 | 单产丰歉值 | 综合聚类指标(相关系数/欧氏距离) | 3、6、9 | 算术平均法、加权平均法、大概率法、符号一致平均法、综合影响指数 | 月 | [107] | |

| 玉米 | 吉林 (50个站) | 最高和最低气温、日照时数、降水量 | 1980—2016年 | 日 | 平均气温、平均日照时数、平均降水量、累积降水量、平均积温、标准化降水量、累积日照时数 | 相邻两年气象因子的差值 | 单产丰歉值 | 综合聚类指标(相关系数/欧氏距离);欧氏距离(气象要素种类标准化后) | 9 | 加权平均法、大概率法 | 旬、月 | [104] | |

| 油菜 | 四川(13个站)、湖南(4个站)、全国(71个站) | 平均气温、最高和最低气温、日照时数、降水量 | 1961—2019年 | 日 | 平均温度、有效温度、积温、有效温度累积,累积降水量、分段累积降水量、标准化降水量、分段标准化降水量,累积日照时数、分段累积日照时数、标准化日照时数、分段标准化日照时数 | 相邻两年气象因子的差值 | 单产丰歉值 | 综合聚类指标(相关系数/欧氏距离) | 9 | 加权平均法、大概率法、符号一致平均法、综合诊断指标法 | 候、月 | [106] | |

| 马铃 薯 | 河北 (24个站) | 最高和最低气温、日照时数、降水量 | 1982—2018年 | 日 | 平均气温、降水量、日照时数、平均积温、标准化降水量、累积日照时数 | 相邻两年气象因子的差值 | 单产丰歉值 | 综合聚类指标(相关系数/欧氏距离) | 9 | 加权平均法、大概率法 | 月 | [105] | |

| 大豆 | 全国 (61个站) | 最高和最低气温、降水量、日照时数 | 1960—2004年 | 日、候 | 平均温度、日有效温度、积温、分段累积降水量、分段累积日照时数、标准化降水量、分段标准化降水量、标准化日照时数和分段标准化日照时数 | 相邻两年气象因子的差值 | 单产丰歉值 | 综合聚类指标(相关系数/欧氏距离) | 3、6 | 算术平均法、符号一致平均法、综合影响指数 | 月 | [108] | |

表5 多种统计学方法集成的气象产量预报研究Tab. 5 Research in crop meteorological yield prediction by integrating multiple statistical methods |

| 作物 | 地点 | 气象数据 | 关键气象因子 | 气候适宜度 | 历史丰歉气象影响指数 | 集成方法 | 预报效果 | 文献 来源 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 指标 | 时间 范围 | 时间 尺度 | 气象因子 | 关键气象因子 | 方法 | 建模 因子 | 气象因子类型 | 相似 年数 | 预报方法 | ||||||||

| 小麦 | 山东(17个站) | 最高和最低气温、降水量、日照时数、风速、水汽压、土壤水分 | 1980—2011年 | 日、旬 | 平均气温、降水量、日照时数(旬)(72个因子) | 8~12 | 温度、降水、土壤墒情、水分、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 积温、标准化降水量、累积日照时数 | 9 | 大概率法 | 准确率加权方法 | 集成预报准 确率和稳定 性更高 | [110] | |||

| 湖北 (荆州) | 平均气温、日照时数、降水量 | 1970—2016年 | 日、候 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 积温、累积日照、累积降水量 | 9 | 加权平均分析法、大概率法 | 丰歉指数方法的预报准确率更高 | [115] | |||||||

| 江苏(69个站) | 平均气温、最高和最低气温、降水量、日照时数、高温和低温日数、降雨和大雨日数、土壤相对湿度 | 1993—2018年 | 日 | 平均气温、≥0 ℃的积温、≥30 ℃和≤0 ℃的日数、降水量、降雨和大雨日数、可照时数(生育期)(72个因子) | 无 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 积温、标准化降水量、累积日照 时数 | 9 | 加权平均分析法、大概率法 | 准确率加权方法 | 气候适宜度方法和集成预报准确率更高 | [103] | ||||

水稻 | 湖南(15个站) | 最高和最低气温、降水量、日照时数 | 1961—2008年 | 日 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 降水量、日照、 温度 | 9 | 算术平均法、符号一致平均法 | 预报误差加权方法 | 集成预报准确率更高 | [82] | |||||

| 湖南(15个站) | 平均气温、最高和最低气温、降水量、日照时数、风速、水汽压 | 1962—2012年 | 日 | 平均温度、降水量、日照时数(旬)(36个因子) | 8 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 气候适宜度方法趋势预报准确性最高 | [113] | ||||||||

| 云南(125个站) | 平均气温、降水量、日照时数 | 2000—2018年 | 日 | 平均气温(旬)、降水量(月)(20个因子) | 2 | 累积日照时数、平均温度、≥15 ℃和≥18 ℃有效积温、累积降水 | 15 | 大概率法 | 2种模型预报准确率均较高 | [112] | |||||||

| 大豆 | 辽宁(56个站) | 最高和最低气温、降水量、日照时数 | 1981—2016年 | 日 | 平均气温、降水量、日照时数(候) (30个因子) | 7 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 气候适宜度预报准确率和稳定性更高 | [109] | |||||||

| 油菜 | 江西(87个站) | 平均气温、降水量、日照时数 | 1990—2015年 | 日 | 平均气温、累积降水量、累积日照时数(生育期)(15个因子) | 6 | 温度、降水、日照、气候适宜度 | 气候适宜度 | 准确率加权方法 | 辐热积模型拟合效果最佳 | [111] | ||||||

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

李朋磊, 张骁, 王文辉, 等. 基于高光谱和激光雷达遥感的水稻产量监测研究[J]. 中国农业科学, 2021, 54(14): 2965-2976.

[

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

高雁鹏, 陈文俊. 1984—2020年辽宁省极端气温时空变化及粮食产量响应研究[J]. 地理科学, 2021, 41(11): 2052-2062.

[

|

| [10] |

贾建英, 刘一锋, 彭妮, 等. 基于积分回归法甘肃省冬小麦产量动态预报[J]. 气象与环境学报, 2016, 32(2): 100-105.

[

|

| [11] |

姜骁, 许静, 潘丽娟, 等. 花生产量相关性状与气象因子多环境相关性分析[J]. 作物学报, 2023, 49(11): 3110-3121.

[

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

刘维, 宋迎波. 基于不同空间尺度的作物产量集成预报——以江苏一季稻为例[J]. 气象科学, 2021, 41(6): 828-834.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

IPCC. Climate Change 2021:The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[R]. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

褚鹏飞, 于振文, 王东, 等. 小麦灌水时期与灌水量对花后果聚糖积累与转运及水分利用效率的影响[J]. 应用生态学报, 2009, 20(11): 2691-2698.

[

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

马晓玲, 周焱博, 袁杰, 等. 阳泉市玉米生育期气象要素变化特征及相关性分析[J]. 中国农学通报, 2024, 40(7): 118-122.

[

|

| [29] |

娄伟平, 张寒, 孙永飞, 等. 光温条件对浙中晚稻抽穗期和结实率的影响[J]. 中国农业气象, 2006, 27(1): 49-52.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

李小芳, 赵鹏, 张向荣, 等. 生育期气候因子对陕西安康烟区烤烟产量、质量的影响[J]. 西北农林科技大学学报, 2015, 43(9): 97-102.

[

|

| [33] |

何娜, 范雨娴, 袁小康, 等. 基于关键气象因子的湘西烤烟产量预报模型构建[J]. 中国农学通报 2023, 39(24): 96-102.

[

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

房世波. 分离趋势产量和气候产量的方法探讨[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(6): 13-18.

[

|

| [43] |

|

| [44] |

胡园春, 安广池, 杨宁, 等. 主要气象因子与冬小麦产量的灰色关联度分析[J]. 农学学报, 2020, 10(2): 92-95.

[

|

| [45] |

王占林, 张海春. 基于多元回归的高寒地区油菜产量预测模型[J]. 中国农学通报, 2019, 35(14): 32-35.

[

|

| [46] |

徐芳, 黄帆. 基于SPSS的梧州早稻产量预测模型构建[J]. 气象研究与应用, 2016, 37(3): 98-101.

[

|

| [47] |

|

| [48] |

彭晓丹, 欧善国. 广东增城荔枝产量预报方法研究[J]. 农业工程, 2021, 11(1): 119-122.

[

|

| [49] |

黄珍珠, 李寅, 陈慧华, 等. 基于气象关键因子的广东省橡胶产量预报[J]. 热带农业科学, 2018, 38(2): 107-112.

[

|

| [50] |

刘春涛, 慕臣英, 李德萍, 等. 青岛市崂山地区樱桃产量预报方法研究[J]. 气象与环境学报, 2017, 33(5): 108-112.

[

|

| [51] |

李琳琳, 王婷, 李雨鸿, 等. 基于关键气象因子的辽宁省水稻产量动态预报[J]. 大麦与谷类科学, 2017, 34(4): 50-54.

[

|

| [52] |

杨宁, 孔令刚, 甄铁军, 等. 夏玉米产量与主要气象因子灰色关联度分析[J]. 农学学报, 2020, 10(11): 37-42.

[

|

| [53] |

杨小兵, 杨峻, 杨晨, 等. 安徽省花生产量与气象因素的关联度分析及预测模型研究[J]. 中国农学通报, 2020, 36(34): 100-103.

[

|

| [54] |

薛思嘉, 魏瑞江, 王朋朋, 等. 基于关键气象因子的河北省马铃薯产量预报[J]. 干旱气象, 2021, 39(1): 138-143.

[

|

| [55] |

雷玉红, 李春晖, 妥淑贞, 等. 基于关键气象因子的柴达木枸杞产量预报模型研究[J]. 中国农学通报, 2023, 39(23): 55-61.

[

|

| [56] |

孙贵拓, 杨若翰, 杨柯, 等. 基于气候适宜度的水稻发育期预报模型[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(16): 231-234.

[

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

李阳, 刘静, 马力文, 等. 宁夏中南部山区马铃薯气候适宜度时空变化特征[J]. 干旱气象, 2020, 38(6): 1001-1008.

[

|

| [60] |

金志凤, 叶建刚, 杨再强, 等. 浙江省茶叶生长的气候适宜性[J]. 应用生态学报, 2014, 25(4): 967-973.

[

|

| [61] |

马树庆. 气候变化对东北粮食产量的模拟研究[J]. 资源科学, 1994, 16(1): 34-40.

[

|

| [62] |

王连喜, 顾嘉熠, 李琪, 等. 江苏省冬小麦适宜度时空变化研究[J]. 生态环境学报, 2016, 25(1): 67-75.

[

|

| [63] |

张建涛, 李国强, 陈丹丹, 等. 两种冬小麦气候适宜度评价模型的比较[J]. 作物杂志, 2016, 32(2): 159-164.

[

|

| [64] |

张佩, 田娜, 赵会颖, 等. 江苏省冬小麦气候适宜度动态模型建立及应用[J]. 气象科学, 2015, 35(4): 468-473.

[

|

| [65] |

黄淑娥, 田俊, 吴慧峻. 江西省双季水稻生长季气候适宜度评价分析[J]. 中国农业气象, 2012, 33(4): 527-533.

[

|

| [66] |

郭志鹄, 孙佳, 黄翔, 等. 昌江芒果花期气候适宜度变化特征分析[J]. 中国农学通报, 2019, 35(31): 95-100.

[

|

| [67] |

张艳红, 吕厚荃, 钱永兰. 1987—2012年黄淮海地区冬小麦生育期气候适宜指数时空分布特征[J]. 中国农学通报, 2014, 30(36): 48-54.

[

|

| [68] |

姚树然, 王鑫, 李二杰. 河北省棉花气候适宜度及其时空变化趋势分析[J]. 干旱地区农业研究, 2009, 27(5): 24-29.

[

|

| [69] |

张建军, 陈晓艺, 马晓群. 安徽油菜气候适宜度评价指标的建立与应用[J]. 中国农学通报, 2012, 28(13): 155-158.

[

|

| [70] |

刘新, 赵艳丽, 刘林春, 等. 内蒙古玉米气候适宜度及其变化特征[J]. 干旱气象, 2018, 36(6): 1020-1026.

[

|

| [71] |

武晋雯, 孙龙彧, 纪瑞鹏, 等. 辽宁水稻气候适宜度日尺度评价研究[J]. 资源科学, 2017, 39(8): 1605-1613.

[

|

| [72] |

蒲金涌, 姚小英, 姚茹莘. 近40年甘肃河东地区夏秋作物气候适宜性变化[J]. 干旱地区农业研究, 2011, 29(5): 253-258.

[

|

| [73] |

姚小英, 蒲金涌, 姚茹莘, 等. 气候暖干化背景下甘肃旱作区玉米气候适宜性变化[J]. 地理学报, 2011, 66(1): 59-67.

[

|

| [74] |

刘晓英, 周鹏, 闫利霞, 等. 廊坊地区夏玉米气候适宜度评价分析[J]. 中国农学通报, 2016, 32(6): 151-159.

[

|

| [75] |

景毅刚, 高茂盛, 范建忠, 等. 陕西关中冬小麦气候适宜度分析[J]. 西北农业学报, 2013, 22(8): 27-32.

[

|

| [76] |

何永坤, 张建平. 渝东地区烤烟气候适宜度及其变化特征研究[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2014, 36(9): 140-146.

[

|

| [77] |

段海来, 千怀遂, 李明霞, 等. 中国亚热带地区柑桔的气候适宜性[J]. 应用生态学报, 2010, 21(8): 1915-1925.

[

|

| [78] |

魏瑞江, 宋迎波, 王鑫. 基于气候适宜度的玉米产量动态预报方法[J]. 应用气象学报, 2009, 20(5): 622-627.

[

|

| [79] |

刘伟昌, 陈怀亮, 余卫东, 等. 基于气候适宜度指数的冬小麦动态产量预报技术研究[J]. 气象与环境科学, 2008, 31(2): 21-24.

[

|

| [80] |

赖纯佳, 千怀遂, 段海来, 等. 淮河流域双季稻气候适宜度及其变化趋势[J]. 生态学杂志, 2009, 28(11): 2339-2346.

[

|

| [81] |

蔡福, 张淑杰, 纪瑞鹏, 等. 近30年辽宁玉米水分适宜度时空演变特征及农业干旱评估[J]. 应用生态学报, 2015, 26(1): 233-240.

[

|

| [82] |

易雪, 王建林, 宋迎波, 等. 早稻产量动态集成预报方法研究[J]. 中国水稻科学, 2011, 25(3): 307-313.

[

|

| [83] |

王贺然, 李晶, 张慧, 等. 基于气候适宜度的辽宁省春玉米产量动态预报研究[J]. 安徽农业科学, 2018, 46(23): 121-125.

[

|

| [84] |

柳芳, 薛庆禹, 黎贞发. 天津棉花气候适宜度变化特征及其产量动态预报[J]. 中国农业气象, 2014, 35(1): 48-54.

[

|

| [85] |

易灵伟, 杨爱萍, 刘文英, 等. 湖北中稻气候适宜度指标构建及其对产量影响的定量评估与应用[J]. 中国农学通报, 2015, 31(23): 109-115.

[

|

| [86] |

李树岩, 余卫东. 基于气候适宜度的河南省夏玉米产量预报研究[J]. 河南农业大学学报, 2015, 49(1): 27-34.

[

|

| [87] |

邱美娟, 宋迎波, 王建林, 等. 耦合土壤墒情的气候适宜度指数在山东省冬小麦产量动态预报中的应用[J]. 中国农业气象, 2015, 36(2): 187-194.

[

|

| [88] |

魏瑞江, 王鑫, 康西言. 国内气候适宜度模型中水分适宜度模型的改进与应用[J]. 地球科学进展, 2022, 37(5): 496-504.

[

|

| [89] |

刘维, 李祎君, 吕厚荃. 早稻抽穗开花至成熟期气候适宜度对气候变暖与提前移栽的响应[J]. 中国农业科学, 2018, 51(1): 49-59.

[

|

| [90] |

帅艳民, 武梦瑾, 吴昊, 等. 东北春玉米全生育期气候适宜度评价[J]. 干旱地区农业研究, 2022, 40(3): 238-247.

[

|

| [91] |

张迎杰, 王海梅, 李鑫杨. 气候变化背景下内蒙古翁牛特旗玉米气候适宜度变化[J]. 农学学报, 2023, 13(2): 83-88.

[

|

| [92] |

赵秀兰, 徐玲玲, 张艳红, 等. 未来黄淮海地区夏玉米光温水资源适宜度及灾害风险演变特征[J]. 海洋气象学报, 2023, 43(3): 88-103.

[

|

| [93] |

金林雪, 于水燕, 宋海清, 等. 内蒙古马铃薯气候适宜度时空演变及产量动态预报研究[J]. 江西农业学报, 2024, 36(9): 66-73.

[

|

| [94] |

杨月婷, 李凯伟, 张继权, 等. 气候变暖背景下中国北方地区谷子生长季气候适宜性分析[J]. 中国农业气象, 2022, 43(3): 215-228.

[

|

| [95] |

梁颖, 马树庆, 张明. 基于模糊隶属函数的吉林市烤烟种植气候适宜性区划[J]. 气象与环境学报, 2022, 38(1): 100-105.

[

|

| [96] |

曾晓珊, 张波, 孙思思, 等. 气候变化背景下贵州烤烟生长季气候适宜度评价分析[J]. 中国烟草科学, 2023, 44(4): 9-16.

[

|

| [97] |

何亮, 毛留喜. 气候变化背景下东北大豆种植区气候适宜性变化[J]. 中国生态农业学报, 2023, 31(5): 690-698.

[

|

| [98] |

刘聪, 李凯伟, 张继权, 等. 基于气候适宜度的南方柑橘种植精细化气候区划[J]. 应用气象学报, 2021, 32(4): 421-431.

[

|

| [99] |

刘武, 莫家尧, 李政, 等. 广西柑橘气候适宜度模型[J]. 中国农学通报, 2021, 37(25): 109-114.

[

|

| [100] |

朱婷艳, 武英娇, 李文琛, 等. 宁夏番茄气候适宜度变化特征分析[J]. 农学学报, 2022, 12(4): 67-74.

[

|

| [101] |

|

| [102] |

陈雪, 高梦竹, 赵晶, 等. 高寒地区大豆产量动态预报研究[J]. 农学学报, 2023, 13(6): 91-96.

[

|

| [103] |

徐敏, 徐经纬, 高苹, 等. 不同统计模型在冬小麦产量预报中的预报能力评估——以江苏麦区为例[J]. 中国生态农业学报, 2020, 28(3): 438-447.

[

|

| [104] |

邱美娟, 刘布春, 刘园, 等. 两种不同产量历史丰歉气象影响指数确定方法在农业气象产量预报中的对比研究[J]. 气象与环境科学, 2019, 42(1): 41-46.

[

|

| [105] |

薛思嘉, 魏瑞江, 王朋朋, 等. 基于产量历史丰歉气象影响指数的河北省马铃薯产量预报[J]. 沙漠与绿洲气象, 2021, 15(3): 137-143.

[

|

| [106] |

帅细强, 樊清华, 谢佰承. 基于历史丰歉气象影响指数的湖南油菜产量动态预报[J]. 湖南农业科学, 2021(6): 82-85.

[

|

| [107] |

郑昌玲, 杨霏云, 王建林, 等. 早稻产量动态预报模型[J]. 中国农业气象, 2007, 28(4): 412-416.

[

|

| [108] |

郑昌玲, 王建林, 宋迎波, 等. 大豆产量动态预报模型研究[J]. 大豆科学, 2008, 27(6): 943-948.

[

|

| [109] |

王贺然, 张慧, 王莹, 等. 基于两种方法建立辽宁大豆产量丰歉预报模型对比[J]. 中国农业气象, 2018, 39(11): 725-738.

[

|

| [110] |

邱美娟, 宋迎波, 王建林, 等. 山东省冬小麦产量动态集成预报方法[J]. 应用气象学报, 2016, 27(2): 191-200.

[

|

| [111] |

余焰文, 蔡哲, 姚俊萌, 等. 江西省油菜产量集成预测模型方法研究[J]. 气象与减灾研究, 2019, 42(3): 206-211.

[

|

| [112] |

张加云, 陈瑶, 朱勇, 等. 基于相似气象年型和关键气象因子的云南一季稻动态产量预报[J]. 中国农学通报, 2020, 36(34): 96-99.

[

|

| [113] |

帅细强, 陆魁东, 黄晚华. 不同方法在湖南省早稻产量动态预报中的比较[J]. 应用气象学报, 2015, 26(1): 103-111.

[

|

| [114] |

侯英雨, 张蕾, 吴门新, 等. 国家级现代农业气象业务技术进展[J]. 应用气象学报, 2018, 29(6): 641-656.

[

|

| [115] |

艾劲松, 孙雨轩, 刘凯文. 荆州市冬小麦产量动态预报方法对比研究[J]. 气象科技进展, 2018, 8(5): 36-39.

[

|

| [116] |

|

| [117] |

刘维, 宋迎波. 基于气象要素的逐日玉米产量气象影响指数[J]. 应用气象学报, 2022, 33(3): 364-374.

[

|

| [118] |

|

| [119] |

|

| [120] |

孙法福, 赖宁, 耿庆龙, 等. 基于无人机高光谱影像的冬小麦叶片氮浓度遥感估测[J]. 干旱区研究, 2024, 41(6): 1069-1078.

[

|

| [121] |

|

| [122] |

|

| [123] |

|

| [124] |

|

| [125] |

|

| [126] |

|

| [127] |

|

| [128] |

|

| [129] |

|

| [130] |

|

| [131] |

|

| [132] |

|

| [133] |

|

| [134] |

|

| [135] |

|

| [136] |

|

| [137] |

|

| [138] |

|

| [139] |

|

| [140] |

|

| [141] |

|

| [142] |

|

| [143] |

|

| [144] |

|

| [145] |

|

| [146] |

|

| [147] |

冯克鹏, 许德浩, 庄淏然. WOFOST伴随率定三温模型的玉米农田遥感蒸散发估算方法[J]. 干旱区研究, 2025, 42(1): 166-178.

[

|

| [148] |

|

| [149] |

|

| [150] |

|

| [151] |

|

| [152] |

|

| [153] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |